Ruta Fantasma

Ruta Privada desde Alcolea a Choza Reonda (26,5 kms)

Hoy lo recuerdo como un sueño, como una pesadilla. Recogí a mi compañero Romerillo a las 6 h. de la mañana para salir desde Alcolea. Él había dormido muy poco, Don Alonso había tenido muchos problemas esa semana en el trabajo y no consiguió deshacerse completamente de ellos. La perspectiva de algunos compromisos sociales para el fin de semana tampoco le proporcionarían su merecido descanso. Así es que cuando paramos a la entrada de Alcolea el Bugatti Romerillo no se quería mover del asiento, donde se encontraba tan a gusto con la musiquita de Pink Floyd del tito. Sonaban los primeros acordes de Welcome To The Machine del Wish you were here, como invitándonos a subir a bordo de aquella ruta espectral. Ni las luces de las primeras casas ni siquiera las de la fuente próxima se encontraban iluminadas a aquellas horas. De mala gana bajamos del coche, con nuestros palos y las mochilas al hombro, saliendo por debajo del puente a las 6 y 20 h. de la madrugada completamente a oscuras.

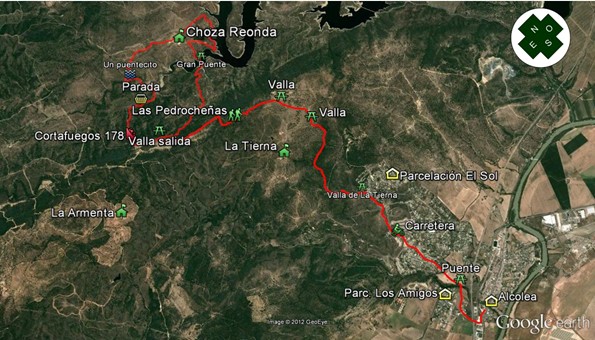

Nuestra intención era subir por la carretera de la Parcelación El Sol para entrar al campo atravesando la valla de la finca La Tierna, recorrer la vereda de Las Pedrocheñas hasta Choza Reonda, la finca que se encuentra más próxima a las últimas colas del embalse del Navallana. Para hacer unos 20 kms. y poder estar de vuelta sobre las 11 h. Esa era nuestra intención pero continúo desde aquel día aciago bastante confuso, no sé si fue mi imaginación o una pesadilla pues no recuerdo muy bien aquella misteriosa jornada. Ustedes no deberían intentar seguir nuestros pasos porque no fue una ruta normal.

Las flamantes botas de la pareja traccionaban de maravilla por aquella empinada carretera fantasma. La maltrecha economía popular habría desechado la idea de iluminar el camino del senderista noctámbulo. Por lo que cualquier ruidito de la cuneta nos provocaba un repelús que nos erizaba la piel. Al paso por el antiguo puente del Guadalbarbo las chotacabras rechinaron en nuestros oídos, haciéndonos acelerar aún más nuestro endiablado ritmo, rememorando los relatos de H. P. Lovecraft. Por la apagada urbanización las puertas se abrían y cerraban sin sentido, golpeando contra sus marcos sin que observáramos ninguna presencia humana. Tal vez nos querían poner sobre aviso para que no siguiéramos más allá nuestro camino.

Llegamos un poco asustados a la valla que nos daba acceso al invisible campo y seguía pareciéndonos que circulábamos por el interior de alguna macabra atracción de feria.

Hasta arriba de la parcelación hay una distancia indeterminada en esas lóbregas circunstancias, pero suficiente para calentar los músculos y elevar nuestras pulsaciones. Quien crea que ahora empieza la ruta está equivocado, los repechos que ascienden hasta allí son dignos de consideración, sobre todo por la noche, más aún si se tiene la sensación de que te vienen siguiendo.

La valla es de libre acceso; hay que levantar una gruesa cadena y abrir. Después se penetra por la ancha y maldita vereda de Las Pedrocheñas, una senda particularmente hermosa por sus vistas al pantano del Navallana, que para nosotros pasó desapercibido.

No recuerdo tampoco la conversación de aquel día; sé que Romerillo encarnó más bien su papel de Don Alonso y no paraba de hablar, como si la fiebre le hiciese sacar todo lo que se le había quedado dentro durante la semana. A las 8 en punto como si le hubiéramos dado a la luz sin querer amaneció por fin en todo lo alto de la vereda. Una antigua fuente que nunca había estado allí nos apareció de pronto para que pudiéramos hacernos nuestra primera foto. A la vuelta no la volvimos a ver.

Romerillo empezó a sacar llaves para poder pasar alguna de las numerosas vallas del camino, como un San Pedro de los campos cordobeses al que se le concedía tal potestad. Así entramos en los límites de la misteriosa finca de Choza Reonda, cuya entrada franquea un enorme puente sobre la última cola del Navallana. Pero cuando nosotros pasamos por allí el agua había desaparecido, sólo quedaba el cauce seco de una zona típicamente húmeda. El cráneo del esqueleto de alguna res quedó allí como una evocadora presencia. Las chotacabras volvieron a rechinar mientras terminaba de salir un sol anaranjado entre las más bajas nubes del horizonte.

Pasado el inútil puente rodeamos la hermosa finca por la derecha, donde advertí la presencia de algunos puestos de caza, cuyo camuflaje no me pasó desapercibido -mucho menos a los pobres animales, con lo que seguramente no osarían atrevesar por allí-. Tras la foto de cazador continuamos hasta encontrar dos grandes conductos de agua que cruzan una gran zona habitualmente inundada, que nosotros vadeamos sin la necesidad siquiera del Goretex.

De pronto recordé los magníficos caballos de aquella finca que Romerillo llevaba en el corazón. Decenas de caballos negros con su lucerito en la frente, todos iguales, como sacados del tétrico laboratorio del Doctor Moreau. Al darle la vuelta a un montículo cercano a la vivienda pudimos contemplar en lo alto los primeros ejemplares. Pude distinguir la presencia de un numeroso grupo donde también había otros de color blanco y marrón, aunque seguían predominando los de color completamente negro.

Nuestro camino pasaba al lado de una vieja yegua blanca que tenía a su lado un par de preciosos potrillos negros, de lo cual me sorprendí. Pasamos muy cerca de ellos. Entonces sentimos a nuestra espalda los cascos de un caballo corriendo al galope hacia nosotros por el sendero. Nos dimos la vuelta y nos tuvimos que apartar del camino porque el precioso semental corrió como un caballo salvaje a proteger a su familia, pasó casi rozándonos a toda velocidad atronando nuestros oídos, hasta colocarse entre su yegua, los dos potrillos y nosotros, que no salíamos de nuestro asombro. Una magnífica imagen para el recuerdo.

Cuando penetrábamos entre los grandes pajares de la finca una ciclista fantasma nos acometió por detrás. La chica nos pidió ayuda pues al parecer se había caído y llevaba varias heridas y contusiones. Nos acercamos para ver cómo estaba y comprobamos que aún llevaba una rama de zarza con púas enredada en la rueda delantera, sería por eso por lo que se había caído, pero no había pinchado. La sacamos de los radios comprobando que se trataba realmente de una rama de rosal pues llevaba un pequeño capullo pegado. No pudimos hacer nada más por ella porque no llevábamos nada encima que pudiera aliviarla. De todas formas sólo tenía un arañazo en una rodilla. Se despidió la mujer fantasma sin saber aún cómo pudo llegar hasta allí sin que le abriera San Pedro la puerta y me eché el pequeño capullo al bolsillo.

Al acercarnos a los establos encontramos al encargado de la finca, un rumano al que saludamos sin pararnos apenas y que nos deseó buen camino, como nosotros a su afortunado patrón que al parecer había salido también a andar ese día hacia el lado opuesto al nuestro.

Salimos de la parte urbanizada de la hacienda para entrar en una bonita zona con un arroyuelo que atravesamos igualmente sin necesidad del Goretex pero que dispone de un rústico puentecito de hierro para hacerlo cuando pasa por allí el agua. Un poco más allá, ante la base del puerto del temible Cortafuegos 178, paramos por fin a descansar, a comernos un platanito y a cambiarnos la chaqueta. A los diez minutos estábamos enfrentándonos al terrible monstruo.

Romerillo lo atacó resuelto por delante, clavando con saña su delgado palo por todo lo largo de su cuerpo, espoleándolo duramente con sus suelas recién afiladas. El tito quedó a la zaga, pero no por ello menos resueltamente ascendió sobre el gran coloso. Hundió su bastón cientos de veces en aquella piel reseca que se elevaba hasta el cielo del final de la finca. Por un momento el enorme dragón levantó su atroz cabeza y vomitó su ardiente fuego por la ladera, pero en un zig-zag rapidísimo primero el sobrino y después el tío esquivaron su acometida, dejándolo al borde mismo de la estocada final. Romerillo se paró en lo alto sobre su cabeza y comenzó a machetearlo sin tregua. Cuando llegó arriba su tío el gigante estaba al borde de la muerte. Entre los dos acabaron juntos la tarea comenzada, con el sudor en sus frentes, el corazón en un puño y latiéndoles a 178 pulsaciones por minuto. ¡Buen trabajo!

Tras abandonar muerto al mítico animal enseguida se encontraron a las puertas de la salida de la finca con gran sorpresa a un trío de maduros senderistas tratando de penetrar por allí mismo. Don Alonso les advirtió que aquello eran las puertas del Cielo y que por allí había que tener el permiso del Más Allá y que para ello había que hacer muchos méritos. Por lo que les recomendó proseguir por el camino público que transita algo más abajo por la vereda de las Pedrocheñas, a donde nosotros nos dirigíamos. Luego nos enteramos que aquel grupo pretendía que todo el mundo pudiera entrar en el Paraíso aunque uno no se hubiera portado bien en la Tierra. No está mal la idea, sobre todo si no puedes portarte mejor. La conversación se alargó más de lo necesario pues ya saben que estas cuestiones de teología se fundamentan en última instancia en tener o no tener fe.

A la vuelta por Las Pedrocheñas volvieron a avisarle al tito sus doloridos pies de su presencia, sin embargo Romerillo flotaba como en una nube, seguramente se había desmaterializado como otro espíritu más del camino. Llevábamos 21 kms. a mitad de la vereda cuando volvió a echar mano San Pedro de las llaves para pasar la valla. No hay nada como tener enchufe en los sitios. Otra puerta un poco más allá nos saca de la penúltima finca privada y nos deja en la Tierna que nos conduce hasta la urbanizada Parcelación del Sol, en la que entramos con 24 kilómetros recorridos. Difícilmente conseguiríamos hacer ya los veinte prometidos.

Pero nunca se sabe. Romerillo azuzaba a su tito para que lo intentaran al menos, bajando por la carretera como alma que lleva el diablo. Como el gran santo que era todo podía ocurrir, no todos se sientan a la derecha de Dios Padre. Trató para ello de aliviar el callo de su tío haciendo desaparecer milagrosamente el dolor para que pudiese aguantar el ritmo, aunque por mucho que corrieron no consiguieron reducir ni un metro el camino, y es que hay cosas que no tienen vuelta de hoja.

Al llegar al coche doloridos y polvorientos el GPS marcaba 26,5 kms. Una bendita señora nos retrató así juntos tras algunas clases de fotografía digital, para que quedara constancia de que ambos estuvimos allí aquel día, y que realmente hicimos aquella ruta infernal, aunque todavía no estoy seguro de si en realidad todo fue producto de nuestra imaginación y que sólo se trataba de una fantástica ruta de ficción.

Cuando fui a sacarme las llaves del bolsillo me di cuenta que llevaba algo dentro, era una flor, una pequeña rosa blanca que había salido del capullo que me metí en el bolsillo de la bici de la ciclista fantasma. Esa era la prueba definitiva de que realmente habíamos estado en aquella misteriosa finca llamada Choza Reonda.

Nota final:

Dos antecedentes literarios preceden nuestras ínfimas líneas, a los cuales aludimos y rendimos aquí homenaje.

Primero a la invención del poeta Coleridge que Jorge Luis Borges recuerda en su relato “La Flor de Coleridge” del Libro “Otras Inquisiciones”, con estas palabras: “Si un hombre atravesara el Paraíso en un sueño, y le dieran una flor como prueba de que había estado allí, y si al despertar encontrara esa flor en su mano… ¿entonces, qué?”

¿Demostraría esto la existencia del Más Allá, no?

Segundo en la genial novela de H.G. Wells “La Máquina del Tiempo” su personaje principal viaja al pasado y al futuro, no en sueños sino físicamente, volviendo como nuestros héroes “dolorido y polvoriento” con una flor marchita en la mano.

Podremos argumentar que ambos episodios pertenecen al género de ficción. Pero no así nuestra ruta, de cuya realidad da prueba científica exacta el trazado de la misma que adjuntamos gracias al GPS, así como de las prolíficas muestras fotográficas que acompañamos.

Por tanto ahora sé que nuestra ruta no fue una ruta de ficción, que no fue una ruta producto de nuestra imaginación, pero sí, posiblemente, una ruta sobrenatural, una ruta fantasma.

Hasta la próxima.

¡Buen Camino!